定制化時代已至,中國工業4.0之路勢在必行:在追求“定制化”、“個性化”產品的時代下,工業4.0應運而生。人口紅利不再,勞動力成本上升掣肘我國制造業的國際競爭力,因此推進智能制造、促進產業升級轉型,發展工業4.0成為我國的不二選擇。

產業鏈要素具備,工業4.0騰飛在望:中國在工業4.0產業鏈上布局完善。企業管理層:工業大數據驅動制造業信息化,實現網絡優化、運維完善、恢復系統和自主學習;企業運營層:“工業軟件”+“工業以太網”讓工廠實現高效運轉、互聯;執行層作為工業4.0的手和眼睛,其中傳感器幫助感知物理世界,工業機器人和3D打印分別實現代替人工和定制生產。

工業大數據是工業4.0核心驅動力:工業大數據能夠實現網絡優化、運維完善、有效恢復系統和自主學習。以每年提高1%生產效率來測算,未來20年,它將為全球GDP增加10萬億-15萬億美元。艾瑞咨詢預測2018年工業大數據整體規模將達到247億元,年均增長率約19.5%。

工業軟件,工業4.0的決策中心:2014年全球企業級軟件市場規模為3175億美元,同比增長5.5%,其中國產軟件企業有一定市場份額,但與國外領先軟件企業差距較大,目前國內市場排名前五位的國內廠商96%的銷售在國內市場,全球份額不足0.3%,自主創新亟待加強。

當然日本、韓國、英國、印度等國也紛紛根據自身情況提出了相應的先進制造發展戰略。

中國在2013年短暫地成為全球第一制造大國,后迅速被美國的“再工業化”戰略沖擊而在2014年讓出了這一位置。在實體經濟遭遇下滑、制造企業大量倒閉的情況下,中國政府也開始在制造業產業政策上發力,于2015年推出了“中國制造2025”,計劃通過三步走,推進信息化與工業化的融合,以實現綜合實力進入世界制造強國行列的遠期目標。

《中國制造2025》發布之后,許多人將之解讀為中國版的工業4.0,一方面是由于德國政府主動邀請中國加入工業4.0體系,另一方面則是因為兩國在制造業的數字化、網絡化和智能化方向上有許多重合之處。

工業4.0隨之在中國升溫,但基本上還是定位在智能生產、智能工廠、智能物流和智能服務四個領域的縱向集成、橫向集成和端到端集成等制造領域上。

在工業4.0中,人是極其重要的組成單元。一方面是因為人本身就具有自組織的主動協調和協同作業能力,另一方面則是可以通過人機交互接口實現對人操作的輔助支撐功能,讓人發揮出更大的主動能力。

中國制造業企業的信息化基礎還很差,但是互聯網、移動互聯網、物聯網、供應鏈商業渠道優化的基礎卻位居全球前列,完全有條件先在制造過程的物流保障體系、供應鏈系統優化方面實現信息化與工業化融合,提高制造過程的效率,從而形成制造業的競爭力。(作者系清華大學工程管理碩士教育中心執行主任,博士生導師)

工業4.0時代如何撰寫中國名片

E·J·霍布斯鮑恩(Hobsbawm)在《革命的時代》中寫道,產業革命是既無開頭也無結尾的樂章,它仍在奏響。事實也正如這句話所描述的一樣,在社會不斷進步的齒輪下,前三次工業革命的歷史光環逐漸被第四次工業革命所取代,工業4.0時代正在逐漸拉開帷幕,這對于中國的制造業是巨大的挑戰,同時也意味著前所未有的契機。

在上一輪的國際分工中,中國被分到了產業鏈的最低端,兢兢業業,一干就是40年,并且憑借著強大的人力成本優勢,成為了“世界工廠”,“中國制造”也一度成為了中國最響亮的名片。

然而,隨著第四次工業革命的不斷深入,傳統的勞動密集型企業面臨著人力成本不斷上升、技術升級成本巨大等陣痛,同時,印度等第三世界國家制造業的興起也對中國傳統制造業形成了挑戰。在這種挑戰下,不少企業受到了巨大沖擊甚至倒閉,其中不乏勝華科技這樣知名的企業。

數據顯示,2015年我國智能制造產值在1萬億元左右,2020年有望超3萬億元,年復合增長率約20%。智能化將在第四次工業革命中成為中國制造業發展的最終目標,也將成為中國從“制造大國”發展為“制造強國”的契機。

鑒于此,在工信部的支持和指導下,一些知名的中國企業從去年開始加大產業智能化的腳步。其中,以海爾和新日的產品智能化升級效果最為顯著,而這兩家企業也為其他企業提供了產品智能升級的兩個思路。

海爾從去年開始致力于對于家電智能生態圈的建立,希望形成完整產品鏈。而新日電動車作為傳統制造業則將重心更多放在了智能系統和單品的研發,比如最新上市的智能車款——新日獵鷹,憑借著一鍵啟動、智能防盜、智能影音等讓人耳目一新的功能取得了驚人的銷量。

李克強總理曾盛贊中國高鐵是國家的“黃金名片”,而工業4.0時代,制造業如何撰寫好“中國名片”,這仍然是一個值得不斷探索的問題。

幾年來,從西門子、博世、寶馬、空客到弗勞恩霍夫協會斯圖加特研究所、德國工業科學聯盟,筆者多次到德國工業4.0的發起企業和標準制定部門參觀訪問,從中發現,工業4.0中真正行之有效的革命并不是表現在制造環節的提升上,而在于全制造過程中各個物流環節的創新。

工業4.0是以賽博物理系統(Cyber-PhysicalSystem,CPS)來打通整個制造的數據環節,通過完善供應鏈條的待加工件(包括產品、零部件及原材料),實現與設備、相關人的實時互聯。其在改型改性的加工或包裝的技術、設備和工藝上并未有創新或本質的改變,生產管理中的生產計劃、實時調度、質量控制、設備運維和故障診斷也未因賽博物理系統CPS而有節點上的創新突破。因而,工業4.0并不比其他的生產管理模式(如福特的反U型生產線、大野耐一的JIT、沃馬克的精益生產)更為有效,也不一定比企業資源規劃ERP、制造執行系統MES、并行工程、虛擬制造等軟硬件系統在制造環節的效率提升上更為創新。

但是,工業4.0卻在全供應鏈的各個物流環節上取得了突飛猛進的效率提升。其利用賽博物理系統CPS為核心,將原材料、零部件或最終產品賦予關聯的數據屬性,通過自組織的智能規劃,主動尋找同樣賦予關聯數據屬性的移動載體、分揀設備、加工設備等加工或包裝載體、各環節的管理人員、操作人員或機器人,并可以通過自組織的協同、協調能力,有效準時地完成需要的處理任務。簡單地說,就是零部件可以自己找車、找設備、找工人進行符合最優規劃的加工,或者原材料、產品可以自己找車、找庫、找人進行符合最優規劃的采購、庫存、包裝和交付。

賽博物理系統CPS是工業4.0的核心,它包含了計算、網絡和物理實體,通過計算、通訊和控制技術的協同和融合,實現了人機交互和物理進程交互。

事實上,由于賽博物理系統CPS的存在,可以使得建立全產業鏈的供應鏈管理仿真模型,利用物聯網將產品、AGV、叉車、貨架、托盤、周轉箱、加工設備、機器人、由人機交互設備輔助控制的操作人員和管理人員直接接入賽博物理系統CPS,通過完整供應鏈供應任務或終端市場真實而個性化的需求,綜合優化供應鏈資源,并進行實時的資源重組,形成自組織協同能力,完成最有效的物流保障任務。

因此,在工業4.0運行環境中,產品設計、開發、加工設備、加工技術、加工工藝、生產線以及生產管理中的排產、調度、質量控制和設備運維并不需要改變,需要改變的是每一個智能化的保障系統或保障單元,如待加工件、AGV小車、貨架及周轉箱、分揀系統、機器人等,這些保障系統和保障單元通過主動協同賽博物理系統的其他相關單元,使得物流作業網絡更加高效、準時和低成本,以完成供應鏈的系統優化。

“工業以太網”實現智慧互聯:“工業以太網”作為工業4.0的基礎器件,實現各個設備在工業條件下穩定可靠的信息交流。HMS統計,“工業以太網”占據全球工業通信市場34%的市場份額,并以每年17%的速度增長,逐步成為控制系統網絡發展的主要方向。作為核心設備的工業以太網交換機2015年銷售額達到16.07億美元,預計2016~2018年將保持8.6%的復合增長率。

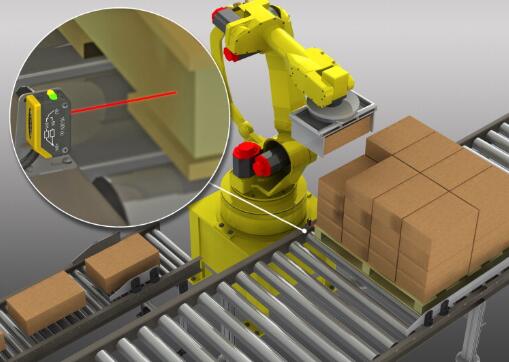

工業機器人市場方興未艾:2015年,我國工業機器人市場規模達到6.7萬臺,居全球第一,而機器人密度僅30,遠低于世界平均水平62,工業機器人市場存在巨大增量空間。現階段工業機器人的核心零部件主要依賴進口,導致國內企業生產成本壓力大,上游零部件國產化亟待突破。

傳感器是工業4.0實現的基礎和前提:2015年全球傳感器市場規模超過1500億美元,未來5年將保持10%~20%的復合增長速度。其中RFID和機器視覺作為非接觸式、高精度的識別技術,已成為工業4.0的標配。

對標德國和美國,看中國工業4.0發展路徑:美國和德國實施路徑和邏輯相反,但是目標一致。美國是以GE、IBM這些公司為支持,側重于從軟件出發打通硬件;德國是以西門子、庫卡、SAP這些公司為主導,希望可以從硬件打通到軟件,兩者的目標均是實現互聯網和工業的融合。中國制造業目前的狀況發展不平衡,因此要走軟硬兼重、工業2.0、3.0和4.0并行發展道路。

“工業4.0”背景

據了解,“工業4.0” 研究項目由德國聯邦教研部與聯邦經濟技術部聯手資助,在德國工程院、弗勞恩霍夫協會、西門子公司等德國學術界和產業界的建議和推動下形成,并已上升為國家級戰略,德國聯邦政府為此投入達2億歐元。“很顯然,德國非常重視此次智能化工業發展的戰略。

根據最新調查研究報告顯示,自2013年4月在漢諾威工業博覽會上正式推出以來,工業4.0迅速成為德國的另一個標簽,并在全球范圍內引發了新一輪的工業轉型競賽。

嚴格意義的講,工業四代(Industry4.0)是指利用物聯信息系統(Cyber—PhysicalSystem簡稱CPS)將生產中的供應,制造,銷售信息數據化、智慧化,最后達到快速,有效,個人化的產品供應。

當前,我國大力發展智能機器人,正在向工業4.0過渡發展的關鍵時期。傳統企業遭遇的用工荒、低端低效率的流水線將會被新一輪的智能制造設備所替代。

當前,我國高端傳感器、智能儀器儀表、高檔數控系統、工業應用軟件等市場份額不到5%。“針對這樣一個現狀,我國大力提倡人工智能,并把人工智能列入發展規劃的提綱中。

工業4.0把制造變成了物流

制造業依舊是國民經濟的支柱產業,而占全球制造業GDP60%的美國、中國、日本、德國、韓國和印度六國,更是在制造業上爭奪激烈。

2008年全球金融危機后,由于產能增加但全球消費市場有限,各國為了保持國家的長期競爭力,紛紛出臺各種引領制造業升級的國家戰略和產業政策。

美國先后提出了《重振美國制造業政策框架》、《美國先進制造業的領先地位計劃》和《先進制造業國家戰略計劃》等政策,利用機器人、自動化和3D打印等新興產業構成美國的“再工業化”戰略,這也是美國建國后的第五個國家戰略,其重要性可見一斑。

德國則針對美國和中國制造業的步步緊逼,提出了《高新技術戰略2020》和《把握德國制造業的未來:實施工業4.0的建議》,認為將物聯網和服務引入制造業的趨勢將迎來第四次工業革命,明確把工業4.0定位為國家發展戰略,通過西門子、寶馬等大公司形成標準而推廣到國內為數眾多的中小企業,以提高德國在生產和研發上的國際優勢。

當然日本、韓國、英國、印度等國也紛紛根據自身情況提出了相應的先進制造發展戰略。

中國在2013年短暫地成為全球第一制造大國,后迅速被美國的“再工業化”戰略沖擊而在2014年讓出了這一位置。在實體經濟遭遇下滑、制造企業大量倒閉的情況下,中國政府也開始在制造業產業政策上發力,于2015年推出了“中國制造2025”,計劃通過三步走,推進信息化與工業化的融合,以實現綜合實力進入世界制造強國行列的遠期目標。

《中國制造2025》發布之后,許多人將之解讀為中國版的工業4.0,一方面是由于德國政府主動邀請中國加入工業4.0體系,另一方面則是因為兩國在制造業的數字化、網絡化和智能化方向上有許多重合之處。

工業4.0隨之在中國升溫,但基本上還是定位在智能生產、智能工廠、智能物流和智能服務四個領域的縱向集成、橫向集成和端到端集成等制造領域上。

幾年來,從西門子、博世、寶馬、空客到弗勞恩霍夫協會斯圖加特研究所、德國工業科學聯盟,筆者多次到德國工業4.0的發起企業和標準制定部門參觀訪問,從中發現,工業4.0中真正行之有效的革命并不是表現在制造環節的提升上,而在于全制造過程中各個物流環節的創新。

工業4.0是以賽博物理系統(Cyber-PhysicalSystem,CPS)來打通整個制造的數據環節,通過完善供應鏈條的待加工件(包括產品、零部件及原材料),實現與設備、相關人的實時互聯。其在改型改性的加工或包裝的技術、設備和工藝上并未有創新或本質的改變,生產管理中的生產計劃、實時調度、質量控制、設備運維和故障診斷也未因賽博物理系統CPS而有節點上的創新突破。因而,工業4.0并不比其他的生產管理模式(如福特的反U型生產線、大野耐一的JIT、沃馬克的精益生產)更為有效,也不一定比企業資源規劃ERP、制造執行系統MES、并行工程、虛擬制造等軟硬件系統在制造環節的效率提升上更為創新。

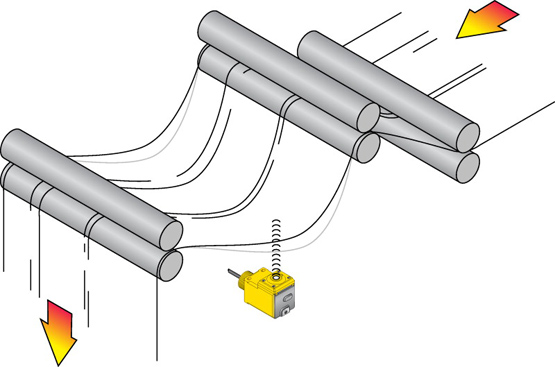

但是,工業4.0卻在全供應鏈的各個物流環節上取得了突飛猛進的效率提升。其利用賽博物理系統CPS為核心,將原材料、零部件或最終產品賦予關聯的數據屬性,通過自組織的智能規劃,主動尋找同樣賦予關聯數據屬性的移動載體、分揀設備、加工設備等加工或包裝載體、各環節的管理人員、操作人員或機器人,并可以通過自組織的協同、協調能力,有效準時地完成需要的處理任務。簡單地說,就是零部件可以自己找車、找設備、找工人進行符合最優規劃的加工,或者原材料、產品可以自己找車、找庫、找人進行符合最優規劃的采購、庫存、包裝和交付。

賽博物理系統CPS是工業4.0的核心,它包含了計算、網絡和物理實體,通過計算、通訊和控制技術的協同和融合,實現了人機交互和物理進程交互。

事實上,由于賽博物理系統CPS的存在,可以使得建立全產業鏈的供應鏈管理仿真模型,利用物聯網將產品、AGV、叉車、貨架、托盤、周轉箱、加工設備、機器人、由人機交互設備輔助控制的操作人員和管理人員直接接入賽博物理系統CPS,通過完整供應鏈供應任務或終端市場真實而個性化的需求,綜合優化供應鏈資源,并進行實時的資源重組,形成自組織協同能力,完成最有效的物流保障任務。

因此,在工業4.0運行環境中,產品設計、開發、加工設備、加工技術、加工工藝、生產線以及生產管理中的排產、調度、質量控制和設備運維并不需要改變,需要改變的是每一個智能化的保障系統或保障單元,如待加工件、AGV小車、貨架及周轉箱、分揀系統、機器人等,這些保障系統和保障單元通過主動協同賽博物理系統的其他相關單元,使得物流作業網絡更加高效、準時和低成本,以完成供應鏈的系統優化。

業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號